今天再来聊一下养老金的话题。养老保险福利是退休金、退休费的一部分。它是根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素确定的。

所谓工龄,是指职工自与单位建立劳动关系起,以工资收入为主要来源或全部来源的工作时间。对计算社会保险待遇有法律意义的只是连续工龄和缴费工龄。

工龄的长短标志着职工参加工作时间的长短,也反映了职工对社会和企业的贡献大小和知识、经验、技术熟练程度的高低。

据新社保网小编获悉,

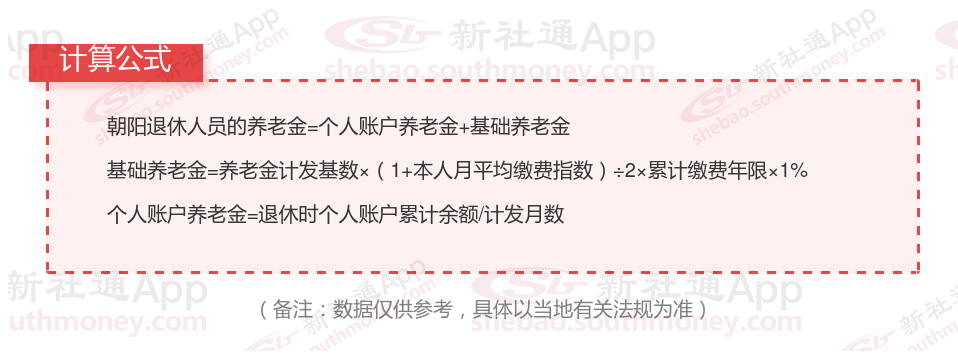

下面新社通-app小编一起来看下,以朝阳为例(不考虑过渡养老金):

康某:退休城市:朝阳,缴费年限:39年,退休年龄:60周岁,缴费系数:130%

康某退休工资测算:

基础养老金=5660元

个人养老金= 2790元

预计养老金合计=5660+2790=8450元。

老杜:退休城市:朝阳,缴费年限:42年,退休年龄:60周岁,缴费系数:80%

老杜退休工资测算:

基础养老金= 4760元

个人养老金= 1840元

预计养老金合计=4760+1840=6600元。

根据新社通app养老金计算器,轻松测算您的养老金!经过详细计算,康某与老杜在养老金方面的差距主要归因于他们不同的缴费年限和缴费档位,这一差距量化后为1850元,即,康某的养老金8450元相较于老杜的养老金6600元多出的部分。

影响退休金数额的因素有哪些?

除了缴费基数和缴费年限外,还有一个被许多人忽视的因素——职业年金。职业年金是一种针对体制内工作人员的补充养老保险,其发放标准与个人的工作年限、工资数额以及职级职位等因素密切相关。在职期间,职业年金会计入应发工资总额但并不会直接发放到个人手中;而在退休后,体制内工作人员则可以领取到两笔退休金:一笔是全社会统一的养老保险待遇;另一笔则是此前工作时积累的职业年金。

个人账户养老金计算公式为退休时养老保险个人账户的余额÷退休年龄确定的计发月数。

增加缴费年限:缴费年限是影响养老金待遇的重要因素。尽量延长缴费年限,可以让你的养老金待遇更高。增加个人账户储存额:通过提高缴费工资等方式,增加个人账户储存额,从而提高个人账户养老金待遇。关注方案变化:随着社会的发展,养老金方案也会不断变化。及时关注方案变化,了解最新的养老金计算方式和领取条件,有助于你更好地规划自己的养老生活。

社会平均工资:确定基础养老金的重要因素。不同地区的社会平均工资水平不同,导致基础养老金的显著差异。

退休金计算方式是怎样的2025?

退休金= 基础养老金 + 个人账户养老金 + 过渡性养老金

基础养老金的计算方式为全省上年度在岗职工月平均工资与本人平均缴费指数之和的一半,再乘以缴费年限的1%。具体计算公式为:

基础养老金 = (退休时上一年度当地职工月平均工资 + 本人指数化月平均缴费工资) ÷ 2 × 缴费年限 × 1%

本人指数化月平均缴费工资 = 退休时上一年度当地职工月平均工资 × 平均缴费指数

基础养老金:这部分是根据您退休时上年度当地职工月平均工资和您的平均缴费工资指数来计算的。具体公式为:基础养老金 =(退休时上年度当地职工月平均工资 + 本人指数化月平均缴费工资)÷ 2 × 缴费年限 × 1%。

本人指数化月平均缴费工资:这是根据您的实际缴费工资与当地职工平均工资的比例来计算的,反映了您的缴费水平。

个人账户养老金:其计算公式为个人账户储存额÷计发月数。

个人账户储存额:你在工作期间每月缴纳的养老保险金,以及它所产生的利息。

计发月数:这是一个假设值,表示你预计能领取养老金的时间。比如60岁退休的计发月数为139个月,而50岁退休的计发月数为195个月。

温馨提示:本数据仅供参考!具体需以当地有关法规为准!